La Universidad de Navarra, a través de su Cátedra de Lengua y Cultura Vasca, organizó en 2025 un ciclo de conferencias sobre “Experiencias culturales: doce voces (Navarra, Euskadi e Iparralde ante el siglo XXI”). Expongo a continuación la que me fue encomendada bajo el título “Etniker: 50 años de investigación etnográfica en Navarra” (Palacio del Condestable, Pamplona, 7 de octubre)

Introducción

Muchos de ustedes se preguntarán que es o significa esta palabra “Etniker”, y a qué viene situarla en el contexto de estas “experiencias” de las que ahora trataremos.

Pues “Etniker” es un neologismo compuesto de las palabras “Iker” > investigación en euskera; y “etnia” > del griego éthnos ‘pueblo’, que el DRAE traduce por “comunidad humana definida por afinidades raciales, lingüísticas y culturales”, y que el creador del neologismo -José Miguel de Barandiarán- relacionaba con las diferentes respuestas que el ser humano da ante los problemas que la vida le presenta.

La palabra Etniker, en las clases de la asignatura “Etnología del Pueblo Vasco” que su iniciador dio en la Universidad de Navarra, terminó por convertirse en un proyecto de trabajo, compartido entre profesor y alumnos, con el fin de rescatar del olvido aspectos de la vida tradicional en trance de desaparición, bajo la amenaza de eso que genéricamente hemos llamado la “modernidad”, en un proceso imparable que afectó a la vigencia de las costumbres -como decimos en Navarra “de toda la vida”- más claramente a partir la década 1960.

Pero ustedes, sobre todo mis oyentes más jóvenes, no recordarán bien o desconocerán la figura de don José Miguel Barandiarán y Ayerbe, al que se ha dado en llamar “patriarca de la cultura vasca”.

José Miguel de Barandiarán

Nació el 31 de diciembre de 1889 en el caserío Perune-Zarra, del barrio de San Gregorio, en la localidad guipuzcoana de Ataun, y falleció a escasos días de cumplir los 102 años en Villa Sara, de nuevo en el barrio de San Gregorio, tras una intensa vida dedicada a la investigación prehistórica y etnográfica de su tierra, aunque por su extensión me referiré con mayor detalle a esta última faceta científica.

Tras ingresar en el Seminario de Vitoria, es ordenado sacerdote en 1914, y obtiene la licenciatura en Teología, en la Universidad Eclesiástica de Burgos, un año después, haciéndola coincidir con la carrera de Magisterio.

Cursando la carrera de Teología y estudios por libre de Sociología y de las Ciencias, se suscitan en él dudas de fe, que le llevan a interesarse por la Historia de las Religiones, y más en concreto por el sincretismo de la cristiandad con las viejas religiones y tradiciones. En 1913 asiste al curso de verano sobre Psicología de los Pueblos, explicado por el profesor Wilhelm Wundt en la Universidad de Leipzig.

Wundt enseñará a Barandiarán que, para comprender al hombre concreto, tenía que realizar una inmersión en su propia cultura y no en especulaciones sacadas del estudio de pueblos exóticos.

El antropólogo Telesforo de Aranzadi forma a Barandiarán en las ciencias experimentales y le pone en contacto con el catedrático de geología de la Universidad de Oviedo Enrique de Eguren. Juntos crearán el Instituto de Estudios Prehistóricos y abordarán varias campañas de excavación e investigación de los dólmenes de Aralar en 1917.

En 1923 y 1924, Barandiarán asiste en el Instituto de Paleontología de París a dos cursos impartidos por el naturalista y prehistoriador francés Henri Breuil.

Tras conocer un trabajo publicado por Barandiarán en 1919 sobre el magismo, el lingüista y etnólogo Wilhelm Schmidt, alma de la Escuela de Viena, le ofrece ser corresponsal de la revista de su especialidad Anthropos, facilitándole para la investigación de campo unos cuestionarios específicos, lo que le impulsará, en 1921, a desarrollar tres importantes proyectos para la investigación y divulgación etnográfica vascas:

- Crea la Sociedad de Eusko-Folklore, con sede en el Seminario de Vitoria.

- Asimismo el Anuario de Eusko-Folklore, para divulgar sus investigaciones.

- Y la publicación Eusko-Folklore. Materiales y Cuestionarios, con el mismo fin.

En 1930 es nombrado patrono regional del Museo del Pueblo Español de Madrid y en 1934, en Londres, miembro del Consejo Permanente de los Congresos Internacionales de Antropología y Etnología.

Exiliado en 1937 al País Vasco Continental, con el patrocinio de los Museos de Francia, crea el Laboratoire d’Ethnologie et Eusko-Folklore, y fija su residencia en Biarritz y en Sara a partir de 1941, desde donde desarrollará su labor científica, por medio de encuestas etnográficas en la comarca Sara-Zugarramurdi-Ainhoa, y las poblaciones de Espelette, Itxassou, Saint Esteben-Hélette-Iholdy, Aldudes, Uhart Mixe, Saint Just y Laguinaga. La Universidad de Fráncfort le consigue, de las autoridades alemanas, un documento oficial a fin de que pueda circular por los bajos Pirineos libremente

En 1946 funda Ikuska, Instituto Vasco de Investigación, con el fin de promover el estudio de la población de los Pirineos Atlánticos e investigar los modos de vida tradicional. También dirige la revista, Eusko-Jakintza, que cubrió el vacío dejado por la RIEV (Revista Internacional de los Estudios Vascos), publicada desde 1907 hasta 1936.

En 1952, fue nombrado miembro de la Commission Supérieure des Monuments Historiques. Entonces realiza el censo de estelas discoideas del Departamento Basses-Pyrénées.

En octubre de 1953, después de 17 años de exilio, Barandiarán regresará a Ataun. Días más tarde inaugurará en la Universidad de Salamanca la Cátedra de Estudios Vascos Larramendi, creada por su rector Antonio Tovar y de la que figurará como titular Koldo Michelena, y lo hará con una serie de diez conferencias. Todas ellas versaron sobre el «Estado actual de los estudios vascos», y Barandiarán señalará particularmente la necesidad de acometer en breve plazo un atlas lingüístico y etnográfico del País Vasco.

Profesor de la Universidad de Navarra. Surge Etniker

Y será en 1963, a sus 74 años de edad, cuando tome contacto con la Universidad de Navarra a instancias del decano de la Facultad de Filosofía y Letras el latinista Antonio Fontán, que le ofrece colaborar con la Cátedra de Lengua y Cultura Vasca como profesor extraordinario del “Curso de Etnología del Pueblo Vasco”, que se inició al año siguiente. La Institución Príncipe de Viana, órgano cultural de la Diputación Foral de Navarra, patrocinará la cátedra y las investigaciones que se realicen a cambio de que sus clases sean gratuitas y abiertas al público en general, y creará la revista Cuadernos de Etnología y Etnografía de Navarra, para la publicación de las investigaciones derivadas de la cátedra [1].

José Miguel de Barandiaran impartiendo una de sus clases en la Universidad de Navarra (Foto UN fragto.)

Don José Miguel, ilusionado con sus clases, avanzaba su plan de enseñanza con estas palabras dirigidas al Decano de la Facultad:

“Al final del curso se formaría un plan de investigaciones encaminadas al estudio de la población vasca y a una más sólida formación de los mismos alumnos. Como complemento de la Cátedra de Etnología, se podrá ir formando un Corpus de las tradiciones vascas…” [2]

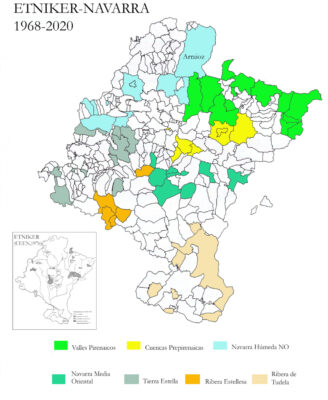

Es así como -lo explicaba al principio- surge en 1968 el grupo de investigación etnográfica Etniker-Navarra, modelo que con el tiempo se trasladará al resto de territorios vascos [3], donde cada grupo funcionará con total autonomía en sus reuniones periódicas y en el desarrollo de su investigación, de modo que puede decirse que Etniker se configura como grupo o grupos de trabajo.

Con el fin de extender al campo de trabajo los planteamientos teóricos de clase, Barandiarán perfecciona un modelo de cuestionario, de su propia elaboración (“Cuestionarios de Costumbres Populares”), del que informará ya mejorado en el Anuario de Eusko-Folklore (1935) [4], presentará al I Congreso Nacional de Artes y Costumbres Populares (Zaragoza, 1968) y ampliará un año más tarde en las V Jornadas de Estudios Folklóricos Aragoneses (Zaragoza), sirviéndose de unos “Criterios generales para una investigación etnográfica de los Pueblos Pirenaicos”, que terminó por depurarse en una definitiva “Guía para una encuesta etnográfica ” [5], con el fin último de elaborar un Atlas Etnográfico de Vasconia, conforme a criterios admitidos por la Conferencia de Etnología Europea de 1965 (organizada por el Instituto de Cultura Hispánica/Sociedad de Volkskunde de Alemania, Madrid).

La estrategia seguida por Etniker, según las directrices del maestro han sido y son las siguientes:

1. El trabajo de campo se lleva a cabo sobre una comunidad en la que se ha nacido o se conoce a fondo.

2. La utilización en todos los casos del mismo cuestionario.

3. El conocimiento de la lengua hablada en la comunidad investigada a fin de interpretar la significación cultural de los datos obtenidos en ella.

4. Los datos a recoger abarcarán hasta donde llegue la memoria de los informantes entrevistados, con las transiciones y modificaciones habidas a lo largo del tiempo por ellos vivido.

5. La observación del entrevistador sobre el grupo humano a investigar, la ponderación de los datos recogidos y el conocimiento de la bibliografía existente son parte sustancial de su trabajo, que debe rehuir, en todo caso, los prejuicios previos [6].

6. Se revisan los datos obtenidos en el seno del grupo regional para contrastarlos y analizar si el enfoque ha sido el correcto [7].

7. El objeto último es rescatar los aspectos culturales de la vida tradicional de una comunidad determinada, que se devolverán al medio de donde han salido mediante la sistematización de los datos y, en su caso, la publicación de los mismos.

A tal fin, nos recordará José Miguel de Barandiarán a nosotros, sus discípulos que:

En un momento histórico de mutaciones sustanciales en los modos de sentir, pensar y actuar de un pueblo como el nuestro, es prioritario recoger y clasificar aquello que está siendo sustituido por nuevas manifestaciones culturales [8].

El plan metodológico ofrecido a sus alumnos, de carácter teórico-práctico, se adelantaba casi medio siglo en la praxis universitaria española. Era, por tanto, una actividad pionera [9].

El cuestionario etnográfico – “Guía para una encuesta etnográfica”- se entendía como una aplicación “sistemática” a la población elegida. Y remarco el término por oponerse a la encuesta “elemental”, que toma como objeto tan solo un componente de la cultura (la casa, la alimentación, etc.), bien en una localidad o en varias. La encuesta sistemática, según Barandiarán, “trata de estudiar en cada localidad, no una sola forma, tema u objeto, sino el sistema de normas, estructuras, objetos y funciones que forman la cultura de un pueblo o grupo étnico” [10]. Es decir, que abarca la “totalidad” de la vida de un grupo humano.

De modo simplificado, esta encuesta “sistemática”, de 766 preguntas (que algunas abordan varias cuestiones relacionadas), se compone de varios apartados con subapartados:

GRUPO DOMÉSTICO

- Datos geográficos

- La casa

- La alimentación

- La indumentaria

- Familia

- Relaciones entre esposos

USOS DEL GRUPO DOMÉSTICO

- Equipo mobiliar

- Reposo y aseo

- Enfermedades y medicinas

- Vida religiosa

GRUPOS DE ACTIVIDAD

- Ganadería

- Navegación y pesca

- Explotación agrícola

ARTESANÍA Y PROFESIONES VARIAS

GRUPO TERRITORIAL

- Vecindad y pueblo

- Derecho y constituciones populares

CULTURIZACIÓN

- Escuela

- Religión, culto

- Fiestas

- Artes

- Supersticiones

- Cuentos y leyendas

El resultado, hasta el presente, de las aplicaciones del modelo de cuestionario a todos los territorios implicados del País Vasco, son los ocho volúmenes ya publicados a partir de 1990 del Atlas Etnográfico de Vasconia, cada uno con unas ochocientas páginas, dedicados a Casa y familia; La alimentación doméstica; Medicina; Juegos infantiles; Ritos del nacimiento al matrimonio; Ritos funerarios; Ganadería y pastoreo; y Agricultura. Lo que hace un total aproximado de 6.400 páginas. Y acabamos de editar el primer tomo de El calendario festivo tradicional (Ciclo de invierno) que será seguido del resto de estaciones.

Labor realizada por el grupo Etniker-Navarra

En el lapso de tiempo 1964-2020, se han publicado los resultados de 358 investigaciones, mientras que otras 83 ya se habían redactado, aunque entones aún permanecían inéditas.

En esta valoración se han tenido en cuenta las investigaciones que se han ajustado a la metodología de Barandiarán expuesta en clase, y seguida por sus discípulos, y condensada por escrito en su Guía para una encuesta etnográfica. Se excluyen, por tanto, otras investigaciones ajenas al grupo, anteriores o paralelas, no por ello menos valiosas.

El criterio seguido en la cuantificación ha sido:

- El marco cronológico, hasta donde alcanza la memoria de los entrevistados.

- La pertenencia de los investigadores al grupo Etniker-Navarra (hay que especificar que se trata únicamente de un grupo de trabajo sin más estructura que una secretaría regional con fines de coordinación). Las condiciones para unirse al grupo han sido -y son- seguir la metodología científica del maestro, haber aplicado el cuestionario a una comunidad concreta (de forma sistemática o puntual) y haber dejado por escrito sus resultados (se publicasen o no).

- Se han tenido en cuenta aquellas investigaciones que han desarrollado algunos puntos del cuestionario Barandiarán conforme a sus criterios metodológicos, pero en su origen, por alguna razón, no tuvieron el desarrollo que merecieron (por ejemplo, lo concerniente a la artesanía).

- Así mismo se han primado las investigaciones que se han servido de la entrevista personal como principal fuente informativa (por ello se omiten los trabajos sobre etnografía histórica anteriores al último cuarto del siglo XIX).

- Obviamente, el marco temático es Navarra y, como tema central, la sociedad tradicional en su proceso de transformación hasta hoy.

Las zonas y poblaciones investigadas han sido, en una trayectoria de norte a sur:

- Valle de Roncal (Garde, Isaba, Urzainki, Uztárroz)

- Valle de Salazar (Izal, Ochagavía)

- Baztán-Bidasoa (Arraioz)

- Aezkoa (Aria, Orbaizeta)

- Valderro y zona limítrofe (Aintzioa, Olóndriz, Mezkiritz, Valcarlos)

- Corredor de la Barranca o Sakana (Alsasua, Arruazu, Izurdiaga, Urdiain)

- Valle de Larraún (Gorriti, Lekunberri)

- Cuenca del Urumea (Ezkurra, Goizueta)

- Esteríbar (Eugui)

- Améscoas

- Sierra de Andía y área limítrofe (Guesálaz, Lezaun, Yerri)

- Valle de Anué (Lantz)

- Ulzama

- Sierra de Codés

- La Berrueza (Mirafuentes, Sorlada)

- Tierra Estella y Ribera Estellesa (Allo, Cárcar, Estella ciudad, Lodosa, Sartaguda, Sesma, Viana)

- Cendea de Olza

- Comarca de Sangüesa (Aibar, Sangüesa ciudad, la Vizcaya)

- Cuenca de Lumbier-Aoiz (Aoiz, Valles de Arce, Lónguida, Romanzado y Urraúl; Oroz-Betelu; Monreal)

- Comarca de Tafalla (Artajona, Mendigorría, Olite, Pitillas, San Martín de Unx, Tafalla ciudad)

- Valdorba

- Valdizarbe (Obanos)

- Valle de Elorz

- Comarca de Pamplona (Barañain, Burlada, Tiebas)

- Ribera del Ebro (Cintruénigo, Cortes, Mélida, Monteagudo, Murchante, Valtierra)

- Bardenas Reales.

Hasta 1990, con la concesión de la Beca Barandiarán a un equipo dirigido por María Amor Beguiristáin para aplicar la encuesta en su apartado de “Culturización”, no se había considerado interesante utilizarla en la Ribera, abordándolo entonces en las poblaciones de Cintruénigo y Olite [11]. Sólo aspectos sueltos del folklore ribero habían sido investigados por José María Jimeno Jurío en la década de 1970 y Juan Cruz Labeaga en lo que respecta a Viana en la década siguiente. La atención de los investigadores se había centrado hasta entonces en la Montaña y la Zona Media, con la marcada excepción del catálogo de ermitas realizado por Tomás López Sellés entre 1972 y 1975, uno de los asistentes asiduos a las clases de Barandiarán.

En 2003, la Beca Barandiarán de Antropología recayó en el proyecto dirigido por Pablo Orduna “Estudio etnológico sobre la artesanía y su significación cultural en Navarra”, que supuso un nuevo impulso al estudio no meramente descriptivo de un tipo de actividad, sino ligado estrechamente al contexto social donde se produce.

En las encuestas sistemáticas llevadas a cabo en poblaciones se abordaron los grandes temas del cuestionario -grupo doméstico, grupos de actividad, grupo territorial y culturización- pero, si se consideran las publicaciones derivadas hay ciertos temas que se han tratado con mayor detenimiento:

- Las lenguas vasca y romance, su implantación, recesión o recuperación; el habla; el vocabulario específico; los motes; las narraciones y los cuentos.

- La toponimia, oiconimia y hagionimia.

- La arquitectura popular: no solo las ermitas sino la casa tradicional, cuevas de habitación, hórreos, molinos, corrales, neveras, caleras, lavaderos, chozas y trujales.

- La mujer navarra.

- El epistolario familiar.

- Las devociones particulares en el seno de la familia.

- Un tema tabú como la sexualidad ha sido tratado por José María Satrústegui tras sus investigaciones en Alsasua, Urdiain y Valcarlos. Así mismo se ha considerado más recientemente el matrimonio tradicional frente a otras situaciones como las parejas de hecho. Satrústegui se ha interesado también por la influencia de los sueños y pesadillas en el folklore tradicional.

- Los ritos iniciáticos en el paso de la infancia a la juventud y los de protección del hogar, de los recién nacidos y en favor de las cosechas. Los saludadores.

- Las actividades productivas de la población: vino; caza; comercio (sanguijuelas, nieve…), mercado y transporte fluvial (almadías); explotación y forja del hierro; tecnología tradicional; trashumancia lanar; etno-veterinaria; arte popular con especial atención hacia los artesanos y sus productos; diversiones: danzas (paloteados de la Ribera), toros, deporte rural (incluida la pelota); la afición a la música culta (capillas) y popular (auroros, bandas, gaiteros). Propiedad y explotación de las tierras (corralizas) y de los montes (Limitaciones)

- Efectos y exigencias de la vecindad; instituciones populares; derecho consuetudinario e histórico.

- Cofradías.

- Folklore ligado al calendario festivo tradicional cristiano: Navidad (Olentzero), Año Nuevo (ritual del agua), Semana Santa, Verano (San Juan); rituales específicos en torno a San Miguel, San Nicolás, San Gregorio Ostiense, Corpus Christi, San Sebastián, San Felices… Devociones a la Virgen. Otros personajes del folklore (el Judas) Cuestaciones.

- Mitos y creencias. Brujería.

- Y, en general, se ha reflejado el ocaso de la vida tradicional ante la incipiente industrial. Primeras fábricas (las harineras).

Varios artículos publicados han hecho referencia a don José Miguel de Barandiarán como profesor de Etnología del Pueblo Vasco en la Universidad de Navarra y, en particular, al texto del curso que impartía [12], así como los que recogen sus orientaciones metodológicas y alusiones a Navarra en sus obras de carácter general (mitología, brujería) además de lo escrito sobre Gorriti, Ezkurrra y San Miguel de Aralar; otros artículos, no redactados por él, se ocupan de su biografía, su personalidad como creyente al tiempo que científico, y horizonte apologético.

Son en total 358 las publicaciones del grupo Etniker-Navarra (excluidas las investigaciones inéditas, en el periodo descrito, que son más de 80), que han visto la luz en 22 revistas diferentes y en varias monografías. Lo que hace un total superior a 20.000 páginas escritas (en el periodo 1964-2020), destinadas a conocer mejor el patrimonio etnológico de Navarra.

Los investigadores que han colaborado al proyecto Etniker-Navarra durante el periodo 1964-2020 con sus investigaciones de campo ascienden a 64:

Álvarez Vidaurre, Ester

Álvarez Vidaurre, Pablo

Anaut Aicúa, Elena

Apecechea Perurena, Juan

Ardanaz Iñarga, Naiara

Argandoña Ochandorena, Pedro

Arregi, Arantzazu

Ávila Ojer, Inmaculada

Azkarate Zabaleta, Kristina

Bañales Leoz, Miguel

Beguiristáin Gúrpide, María Amor

Burguete Gorosquieta, Mikel

Casimiro Iturri, Ana Rosa

Corcín Ortigosa, Javier

Cruchaga Purroy, José de (+ 1991)

Díez Torres, Julián

Echávarri Berraondo, Amaia

Esparza Encina, José María

Fernández Jáuregui, Rosa Esther

García García, María Luisa

Huarte Lerga, José

Idoy Heras, Mercedes

Imbuluzqueta Alcasena, Gabriel

Iturri Villanueva, Araceli

Jimeno Aranguren, Roldán

Jimeno Jurío, José María (+ 2002)

Jusué Simonena, Carmen

Labeaga Mendiola, Juan Cruz (+ 2025)

Lapuente Martínez, Luciano (+ 2000)

Lara, Belén

Larraondo Navascués, Mari Paz (+1988)

Larráyoz Zarranz, Javier (+ 1987)

Larriú, Ricardo

Leache, Teresa

Lomax, Mary Melissa

López Echarte, Mari Carmen

López Sellés, Tomás (+1976)

Macua Azcona, José Ramón (+ 2017)

Mariezkurrena Iturmendi, David

Martínez Pasamar, Concepción

Mateo Pérez, María del Rosario

Miranda Aliaga, Daniel (+ 2024)

Munárriz Elizondo, María del Carmen

Ormazábal, Juan

Orduna Portús, Pablo Miguel

Orta Rubio, Esteban

Palacios Ayechu, Mariasun

Pérez de Villarreal Sáez de Ocáriz, Vidal (+ 2007)

Picabea Unzalu, María Luisa

Recalde Recalde, Juan Jesús

Roncal Los Arcos, Elena

Sáez de Albéniz Arregui, Pilar

Sanzberro Alberdi, Vicente

Satrústegui Zubeldía, José María (+ 2003)

Sesma Sesma, Jesús

Subiza Espinal, María José

Urtasun Uriz, Roberto

Urzainqui Mina, Tomás

Villanueva Astibia, Ohiana

Ynchausti Larrauri, Miren de

Zubiaur Carreño, Francisco Javier

Zubiaur Carreño, José Ángel.

Encuestas sistemáticas completas

Varias son las encuestas sistemáticas finalizadas y completas, de variada extensión y profundidad (pues unas abarcan un valle y otras una localidad), que mencionaré a continuación.

En primer lugar, los resultados cuyos registros se tomaron en la década de 1970:

Mary Melissa Lomax. “Estudio etnográfico de Barañáin” (1975), aplicado al pueblo que pronto se vería engullido por una urbanización, aparecido en Cuadernos de Etnología y Etnografía de Navarra, número 7.

José de Cruchaga y Purroy. La vida en el Valle de Orba (1977), editado por la Institución Príncipe de Viana de la Diputación Foral de Navarra.

Mercedes Idoy Heras. “Estudio etnográfico de Izurdiaga”, tres entregas aparecidas a caballo de las décadas 1970 y 1980, aparecidas en la revista Cuadernos de Etnología y Etnografía de Navarra.

Francisco Javier y José Ángel Zubiaur Carreño. Estudio etnográfico de San Martín de Unx (Navarra). Dos ediciones. La primera en 1980, a cargo de la Institución Príncipe de Viana y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Y su complemento en 2007, bajo el título de Etnografía de San Martín de Unx. 30 años de investigaciones etnográficas en un pueblo de la Navarra media, a cargo del Ayuntamiento de la villa y el Consorcio de Desarrollo Zona Media de Navarra.

Luciano Lapuente Martínez. Las Améscoas (Estudio Histórico-Etnográfico) (1990), edición sintética de las varias entregas aparecidas en 1971 en la revista Cuadernos de Etnología y Etnografía de Navarra, ahora a cargo de la editorial Aristubeltza.

José Ramón Macua Azcona. Estudio etnográfico de Allo (2023) Edición a cargo de David Mariezkurrena (Lamiñarra) en 2023, pero que recoge las investigaciones de este etnógrafo en la década 1970-1980, en su mayor parte inéditas, si bien aprovechadas en la redacción del Atlas Etnográfico de Vasconia.

Y los tomados a partir del presente siglo:

David Mariezkurrena Iturmendi. Mirafuentes: estudio etnográfico (2004) Editorial Lamiñarra (Pamplona).

María Pilar Sáez de Albéniz Arregui. Vivir para vivir: estudio etnológico en el Valle de Lónguida, Aoiz, Valle de Arce y Oroz-Betelu Investigación realizada en los años 2006 y 2007, cuyo principal interés está en haber aplicado el cuestionario Barandiarán a una parte del valle de Erro que sería cubierto poco después por el embalse de Itoiz. Fue editado en 2010 por la Fundación Itoiz-Canal de Navarra, en 2010.

Juan Jesús Recalde Recalde. La Bizkaia de Navarra. Memorias de un valle en silencio (2020), hoy prácticamente despoblado, que exigió la localización de sus supervivientes en residencias de ancianos, en el medio urbano, editado por Lamiñarra (Pamplona).

Con mi referencia a José Ramón Macua, etnógrafo de gran sensibilidad, deseo terminar mi disertación, tomando de la contraportada de su libro unas sentidas palabras suyas en alusión a la importante labor del investigador como rescatador del pasado casi del todo olvidado de nuestros pueblos:

“Hoy podemos asegurar que la ancestral cultura que nuestros antepasados heredaron de sus abuelos y que estos a su vez recibieron de los suyos, ha desaparecido por completo. Tan solo queda el recuerdo más o menos vivo, más o menos nostálgico, de quienes lo vivieron. Cuando mueran, hasta el recuerdo se irá con ellos.

Por todo ello, a nuestra generación le queda el deber moral de recoger y conservar de alguna forma todo el material, elementos específicos, usos y costumbres propias de aquella cultura, para que las generaciones venideras lleguen a conocerla”.

Etniker-Navarra prosigue la edición del Atlas Etnográfico de Vasconia. Contenido del primer tomo dedicado al calendario festivo tradicional. Ciclo de invierno

Etniker-Navarra centra su esfuerzo en transmitir aquella herencia a las generaciones futuras.

Imagen de la portada: Logo de los grupos Etniker (Diseño: Jaime Zubiaur Beguiristáin)

Notas

[1] Beguiristáin Gúrpide, Mª Amor (2011) “José Miguel de Barandiarán en la Universidad de Navarra”, Cuadernos de Etnología y Etnografía de Navarra, 43, págs. 321-341. El plan contemplaba, además del Curso de Etnología Vasca, otro Curso de Lengua Vasca a cargo del Dr. Luis Michelena; una reunión de especialistas de Lengua Vasca (Barandiarán, Michelena, Lafón, Caro Baroja, Tovar, Vogt, Bouda, etc.) para estudiar la formación de un corpus de las tradiciones vascas y un volumen en colaboración de todos, sobre el estado actual de los estudios vascos. (Cit.)

[2] Íbidem.

[3] Gipuzkoa (1972), Bizkaia y Álava (1973) e Iparralde (1986), todos ellos vinculados a instituciones culturales existentes en sus respectivas regiones. Desde 1976 (San Miguel de Aralar) se celebraron reuniones de los investigadores territoriales a fin de acordar líneas de trabajo conducentes a la elaboración de un atlas etnográfico común.

[4] Denominado “Cuestionario para una investigación etnográfica de la vida popular”. Comprendía un total de 1.047 preguntas agrupadas en 23 capítulos (tirada aparte del Anuario, vol. 14, 1934). Fuente: Manterola, Ander-Arregui, Gurutzi (2005-2006) “El Atlas Etnográfico de Vasconia. Génesis y desarrollo de un proyecto de Investigación”, Homenaje a Jesús Altuna, Munibe 57, t. III, págs. 401-413.

[5] Cuadernos de Etnología y Etnografía de Navarra, año VII, número 20 (mayo-agosto), págs. 277-325. Pamplona, Institución Príncipe de Viana, 1975.

[6] Los intervinientes en los grupos han sido siempre personas jóvenes y mayores, con distintos niveles de estudios, diferentes creencias, variadas ideologías políticas, vascoparlantes y castellanohablantes, o francófonos, y aún con esas diferencias siempre hemos permanecido unidos en un objetivo común, siguiendo el ejemplo de nuestro maestro don José Miguel de Barandiarán.

[7] El grupo navarro, en vida del maestro, celebraba tres reuniones trimestrales que tenían lugar, bajo su presidencia, en el Museo de Navarra, convocadas por la secretaria del grupo -Mª Amor Beguiristain en este periodo y aún después- encargada de levantar acta de lo tratado. En estas reuniones presentaba cada colaborador el resultado de su investigación.

[8] En la entrevista de Ander Manterola a don José Miguel de Barandiarán y Ayerbe, “La escuela vasca de Etnología”, San Sebastián, Etor, S. A., serie Euskaldunak, tomo IV, pág. 288.

[9] Beguiristain, cit. pág. 324. No se trataba de una enseñanza reglada, difícilmente encajable en los planes de estudio de la época, sino que se entendía como un curso monográfico. “Por un lado, la duración del curso era algo más reducida que en las asignaturas ordinarias, por otro, no había exámenes, además era un curso gratuito. Requisito indispensable para tener certificación era inscribirse en Secretaría, pero muchos asistían sin necesidad de ese trámite”. Barandiarán impartió sus clases durante 17 años (cursos 1963-64/1979-1980)

[10] Beguiristain, Mª Amor (2011) “Etniker. Un proyecto de investigación sobre la cultura del pueblo vasco”, en Recuerdo de Joxemartin Apalategi Begiristain (Rosa García Irellán, Aitzpea Leizaola Egaña e Inmaculada Sánchez Martín coords.), pág. 192. Toma la información de la “Guía para una encuesta etnográfica”, cit., pág. 277.

[11] Contribución al Atlas Etnográfico de Vasconia. Investigaciones en Álava y Navarra. San Sebastián, Eusko Ikaskuntza, 1990.

[12] Barandiaran, J. M. (2000) Curso monográfico de etnología vasca. Ataun. Fundación José Miguel de Barandiaran. Edición y prólogo de M. A. Beguiristáin.